admin

2019年03月30日

admin

2019年03月30日

導(dǎo)讀:碑文主要敘述王氏一族在明代嘉靖初年從山西汾州孝義縣尚義坊遷居甘肅高臺縣的過程。碑身背面雕刻了242個字,用楷書鐫刻了王氏一族八世的族譜,撰寫碑記正文的是王裕心。

“大槐樹下”再添新證

高臺發(fā)現(xiàn)明代族譜碑 | 佐證山西向甘肅大規(guī)模移民的雄渾歷史

山西“洪洞大槐樹”是聞名海內(nèi)外的明代遷民遺址,是千百萬大槐樹移民后裔“根”的所在。日前,我省高臺縣文物工作者在文物普查中發(fā)現(xiàn)一塊明代崇禎十年(公元1637年)鐫刻的族譜碑。這塊石碑的發(fā)現(xiàn),不僅是明代山西大規(guī)模向甘肅移民的新證明,同時(shí)也從側(cè)面證明了甘肅“晉商”在明代就開始出現(xiàn),更重要的是,對“大槐樹的子民”這一歷史軼聞也是一種佐證。

張掖高臺發(fā)現(xiàn)明代族譜碑(圖)

山西人族譜碑 在高臺縣重見天日

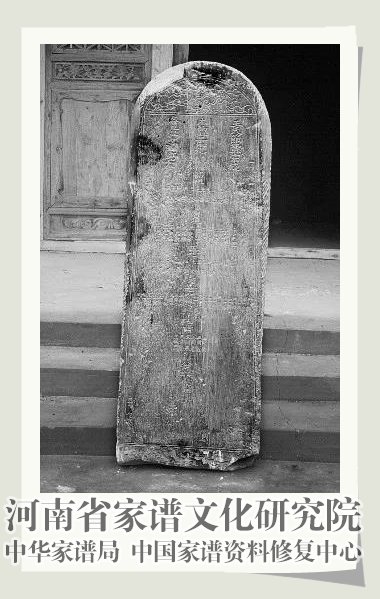

這塊歷經(jīng)三百多年風(fēng)雨的明代族譜碑,現(xiàn)在靜靜矗立在高臺縣城西南67公里的新壩鄉(xiāng)光明村一間祠堂里。雖然碑的邊角有磕碰損壞,但整體仍然比較完整,字跡依然清晰可辨。

“這塊碑從我記事起就供奉在我們家族于清朝時(shí)期修建的一間家廟里,曾經(jīng)差點(diǎn)被損毀。”現(xiàn)年55歲的王祿壽曾親眼目睹了這塊族譜碑經(jīng)歷的一些“磨難”。“聽族里老人講,文化大革命期間,有人拆除了我們的家廟,還有人提議把族譜碑砸碎做成磨刀石。”王祿壽告訴記者,得知別人的這些企圖后,家族的幾個人就聚集在一起連夜商量對策,經(jīng)過商議,幾個族人連夜偷偷將碑偷出去埋在了地下,并且還特意帶上當(dāng)時(shí)年僅13歲的王祿壽。“帶上我的目的主要是擔(dān)心不知何時(shí)這塊碑才能重新出土,而我當(dāng)時(shí)年輕且能記住事了。”9年后,文化大革命結(jié)束,生產(chǎn)隊(duì)修建辦公室時(shí),幾個族人又偷偷將碑從地下挖出砌在墻里。直到1978年,這塊碑才正式從墻里挖出來,安置于該社的文化室里。今年,所有王氏家族后人又集資修建了一間祠堂,用于供奉這塊族譜碑。

據(jù)王祿壽講,目前該村共有王氏戶族59戶224人,以前他聽爺爺輩的人多次講過,他們是山西王家的后人,而且從清朝到民國時(shí)期,每隔三五年,就有山西人來向他們王氏后人收取一定數(shù)額的墳頭錢用于祭祀祖先,直到民國后期,山西那邊的族人就再也沒來過,聯(lián)系也就中斷了。

碑文歷史佐證 王氏祖先在山西孝義

據(jù)高臺縣博物館副館長趙萬鈞介紹,這塊青石碑高1.14米,寬0.4米。石碑是拱形,雕刻有精美的卷云紋,石碑正面篆鐫有“王氏族譜碑記”。碑身正面,還用楷書刻了18行660個字,主要敘述王氏一族在明代嘉靖初年從山西汾州孝義縣尚義坊遷居甘肅高臺縣的過程。碑身背面雕刻了242個字,用楷書鐫刻了王氏一族八世的族譜,撰寫碑記正文的是王裕心。經(jīng)過多方考證,王裕心,字元涵,明天啟壬年(公元1622年)進(jìn)士,官至?xí)x右僉都御史巡撫,他的墓地是山西省孝義市文物保護(hù)單位。

同時(shí),經(jīng)過仔細(xì)研究碑文,趙萬鈞得知是王裕心的曾祖父弟兄幾人曾經(jīng)攜家?guī)Э凇百Z游”(做生意)到高臺,后定居于高臺縣新壩鄉(xiāng)一帶。而其曾祖父70多歲時(shí)因思念故鄉(xiāng),就又歷經(jīng)艱辛返回原籍,向后人講述了經(jīng)歷的事情,稱高臺定居后“殷實(shí)者三四家、貧寒者四五家”。后來,就有家庭殷實(shí)的人經(jīng)常和山西王氏族人有往來,所以,就有族人請德高望重的王裕心撰寫碑記,并將該碑運(yùn)往高臺以示紀(jì)念,因此可以斷定,高臺新壩鄉(xiāng)光明村王姓的祖先應(yīng)在山西孝義市。同時(shí),《明史紀(jì)事魏忠賢亂政》一文中也曾提到王裕心,而且還彈劾過魏忠賢,“八月,署國子監(jiān)祭酒禮部右侍郎蔡毅中,監(jiān)丞金維基,博士門洞開、鄧光舒、王裕心,助教張翰南、徐伯徵、姚士儒、孫世裕、董天胤,學(xué)正王永興、蔣紹煃,學(xué)錄聶云翔、杜士基,典簿萬民憼,典籍陳烈公,疏劾魏忠賢。上不問。”“由此可見,明代王氏祖先王裕心不但確有其人,而且還是一位正義之人。”趙萬鈞告訴記者。

專家研究分析 曾向河西大規(guī)模移民

河西學(xué)院歷史系主任高榮對河西歷史頗有研究,曾著《先秦漢魏河西史略》一書,書中記載:河西歸漢以后,漢武帝將匈奴渾邪王及其所率四萬余眾安置于隴西、北地、上郡、五原、西河五郡塞外,置“五屬國”以處之。于是自“金城、河西并南山至鹽澤空無匈奴”。由于此前河西人口以匈奴為主,在渾邪王降漢后,一度出現(xiàn)了“河西地空”的局面。為了鞏固對河西的統(tǒng)治,進(jìn)而“通道玉門,隔絕羌胡,使南北不得交關(guān)”,漢朝在初置酒泉郡后,即“稍發(fā)徙民充實(shí)之”。當(dāng)時(shí)遷往河西者,“或以關(guān)東下貧,或以抱怨過當(dāng),或以悖逆亡道,家屬徙焉”。

河西學(xué)院歷史系副主任閆廷亮告訴記者,明代的商人,“非晉即徽”,而且移民的渠道也主要是“隨軍、經(jīng)商、生活所迫流浪”等三種途徑。

據(jù)《金張掖史話》記載:明初,河西“以夾一線之路,弧懸兩千里,西控西域,南隔羌戎,北遮胡虜”。對中原的穩(wěn)定起著舉足輕重的作用。明廷把河西屯田戍邊作為保障國家長治久安的根本國策,寓兵于農(nóng),軍屯、民屯分管,大興屯田。當(dāng)時(shí),朝廷招募流亡或犯人為民屯,洪武初年,徙山西、山東等地移民數(shù)十萬于河西墾荒屯田。

趙萬鈞稱,這塊明代族譜碑是解放以來河西地區(qū)惟一發(fā)現(xiàn)的明確記載河西移民資料的出土文獻(xiàn)碑,對于明代移民研究、譜牒研究、晉商歷史,乃至明史和西北開發(fā)史研究具有重要意義。

“誰是古槐底下人,脫履小趾驗(yàn)甲形。”這句民謠已經(jīng)流傳很廣。人們在盤查祖籍時(shí),常常脫鞋拉襪,亮出腳丫,驗(yàn)看腳小趾是何甲形。如果誰的小指甲上有幾道豎紋,好像是兩個指甲,那誰的祖先就是從洪洞大槐樹下遷民的老鄉(xiāng)了。傳說,在當(dāng)初移民時(shí),官府因?yàn)榕氯藗兲优埽玫蹲釉诿總€人腳小趾上砍一刀作為記號。至今,移民子孫的腳上小趾指甲蓋都是兩半的,據(jù)說都是被砍了一刀的緣故。而高臺發(fā)現(xiàn)的明代崇禎十年(公元1637年)鐫刻的族譜碑,則無疑給大槐樹下的子民一個很好的佐證。